×

时光知味,岁月沉香

青衿之志,履践致远

以困苦磨练意志

以实践锻造品格

他就是交通运输学院的黄阳川

黄阳川,交通运输学院交通运输专业(BJTU&TUDelft TTE)大四学生、中共预备党员。目前已经推免保研至北京交通大学,入选“卓越工程师计划”,由智能与自动化学院与中国通号联合培养。三年期间,两次荣获校级优秀团员,荣获二等社会工作优秀奖学金、学习进步奖学金。曾于2024年7月入选交通运输学院“天佑英才班”。

“在扎实的理论学习基础上,我更愿意在实践中去领会知识。”黄阳川在前三学年的学习中,除保质保量的完成各项专业课程任务外,他更多地将课外时间投入在了科研和实践上。早在大一寒假,他便参加了由麻省理工学院组织的Blended learning项目,与瑞典皇家理工学院的教授和世界各地的学生进行交流,并组成小组开展对香港地铁客流量的研究,以第二作者身份撰写了大学期间的第一篇论文。“指导老师在答辩时对成果的肯定也进一步激起了我对科研的兴趣。”他说道。

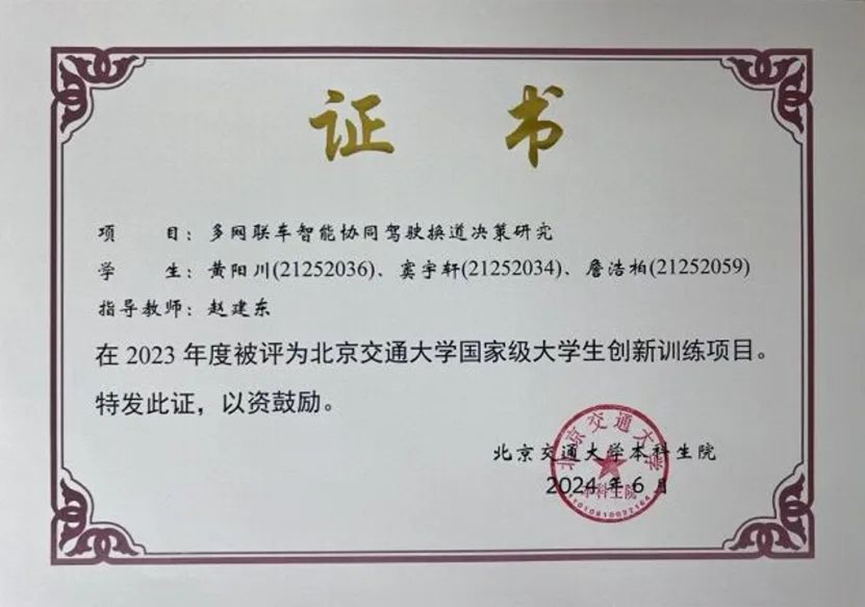

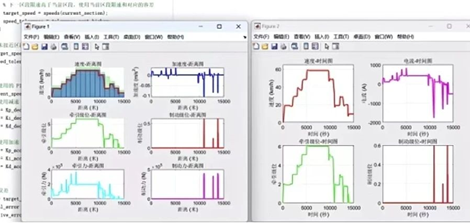

在大一积累了科研技能与论文写作技能后,大二的大创给予了他一个实干的平台。在赵建东教授的指导下,他充分发挥项目第一主持人的作用,从仿真平台的搭建,到后期论文的撰写发表,他都参与其中,历时一年,最终大创项目获评国家级。黄阳川以第一作者身份撰写的论文也已被EI 检索会议 ICNC-FSKD 2024 收录并发表,此外也以第二开发者身份获得一项软著。

大三下学期,黄阳川在王江峰教授的一门课“智能交通”中收获颇丰,课程上关于该领域的讲解使他产生了较强的兴趣。正巧课程设计需要撰写论文,于是在小组的共同努力下,小组成员依托课设,利用学期结束后的暑假对该课题进行了更深入的研究,最终黄阳川作为第二作者身份撰写了论文,目前已在期刊“Journal of Circuits,Systems, and Computers”(SCI 四区)发表。以第一开发者身份开发的软著目前已被中国版权中心受理。

课程结束后,他没有停下研究的步伐,而是在暑假继续跟随王教授对轴载谱这一课题进行研究,目前,以第二作者身份撰写的相关论文已投至期刊“交通科技与经济”(公路运输领域高质量科技期刊(T2)/RCCSE中国核心学术期刊(A-))。

大一伊始,黄阳川担任了班级团支书一职,任职期间他多次组织同学开展校外活动,如班级破冰活动、集体外出聚餐、参观中国共产党历史展览馆等活动。同时,他还加入了运输学院团委组织部的大家庭,做好团组织与班级间沟通的桥梁。此后他也担任了运输“扬帆”青团副团长,组织同学开展志愿活动,新开科技馆志愿,并与中央财经大学和北京师范大学的志愿者团建立了友谊,为后续交流合作打下基础。他还加入了北京寒假招生团,期间任外联部部长,既为招生团募集经费,也在母校首师大附中开展招生宣传活动。

回首这些学生工作经历,黄阳川说道:“三年间的多项学生工作,既是机遇,也是挑战。我很庆幸在这一路上有众多老师的指导与同学们的帮助和信任。”

大四上学期,黄阳川以“学生观察员”身份参加2024年对北京工业大学的本科教育教学审核评估。期间参与多场学生座谈、访谈,参观工大多个教学与创新创业基地。他尽力以学生视角,观察北工大在对在校生学习体验方面的诸多成效。

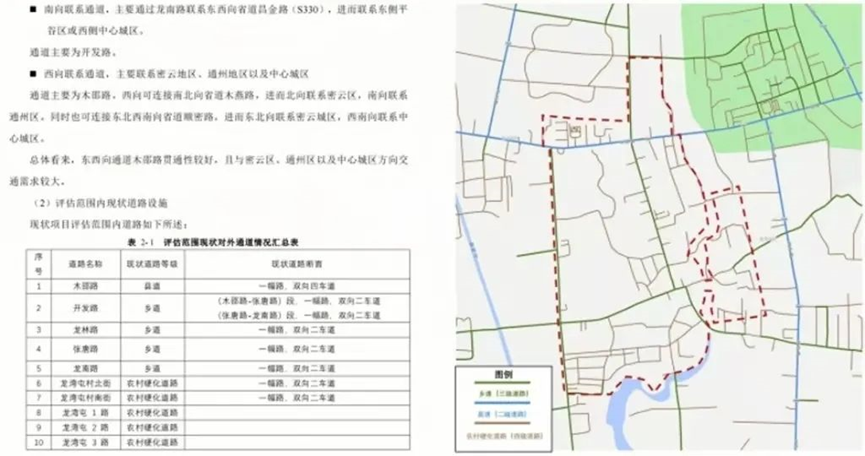

校园之外,黄阳川也积极参与企业实习。大二暑假,他于北京规划院下属泓都院实习,实际参与北京“23.7”特大洪水后的水毁点归因,为北京灾后重建做出自己的贡献。此外也参与了对龙湾屯镇的现状分析以及对京张遗址公园的调研分析。“当每天做的事不是停留在书本与校园时,内心的感受会大有不同。”他说道。

大二的实习经历虽短,但让他接触到了在企业中实干的别样感受与收获,这也是他报名“卓越工程师”计划的一个原因。而现今,黄阳川进入中国通号进行实习;未来,他也将继续在北京交通大学和中国通号的联合培养下,继续在“列车自动驾驶”这一领域深耕,为中国的铁路事业贡献交大力量。

“大学的生活从来不仅是课程与绩点,不要被困在其中。”这是他希望对学弟学妹们说的。交大的平台给予了同学们无限的可能,要勇于尝试,就像他的班主任罗斯达老师说的那样:“不要害怕试错。”

最后,他想以一句话作为结束语:

寻梦而行,向阳而生